目次

ペット共生住宅管理士とは

日本愛玩動物協会で新しく始まった検定のペット共生住宅管理士。マッサンも取得しているそうなので話を聞いてみました!

ペット共生住宅管理士の検定は本年度に始まったばかりの新しい検定です。ペットと共生するための住宅やマンション作りに必要な知識を学べるようになっています。

ペットとの共生って具体的にはどんな内容になるんですか?

人と、犬や猫、鳥などペットとして飼育される動物がともに暮らしやすい住環境を構築するために、ペットが人にとって好ましくないことをすることを規制するのではなく、ペットの習性を理解し、共にストレスなく生きられるようにしていくことです。

また、自身とペットだけでなく、近隣の住人との関係や環境保全についても学んだり、マンション作りに必要な設備なども学びます。

少子高齢化へ進んでいる日本にとって今後は動物を飼うことが増えてくると思います。その上で、ペットと共生できる住宅が整っていくことも望まれていると考えられます。

ペット共生住宅管理士の資格取得方法は?

テストはネット検定なので、基本的には各自しっかりと本を読み込んでから各自のタイミングで検定を受けることができます。

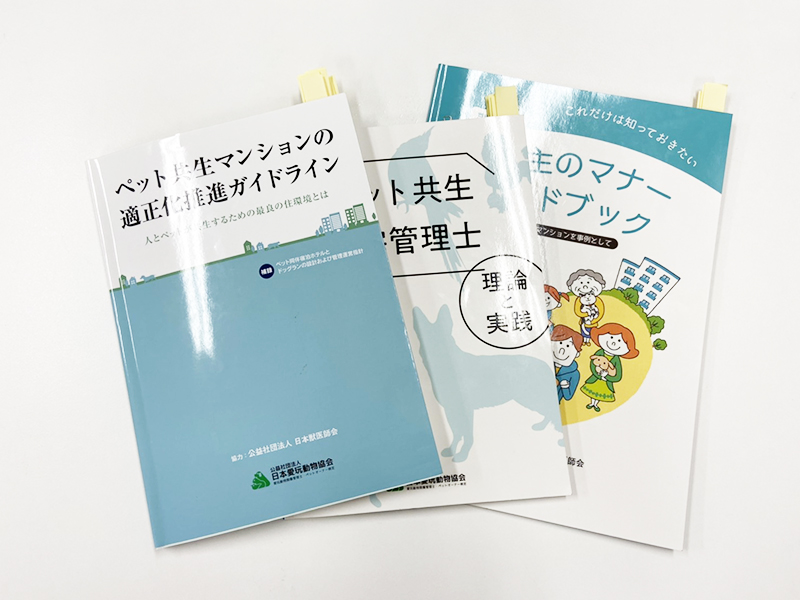

ネット検定でありながらも教科書は本格的で3冊使用しますよ。

検定受験資格

検定受験資格はありません。誰でも受けることができます。日本愛玩動物協会では以下のような方へもおすすめしています。

- 建設会社へお勤めの方

- 不動産会社にお勤めの方

- 設計事務所にお勤めの方

- 管理会社にお勤めの方

- ペット共生住宅を建てたい方

検定取得には以下の三冊を使用して各自のペースで勉強することができます。

費用

- テキスト・検定セット 20,000円(税込)

- 検定のみ 5,000円(税込)

基本はテキスト・検定セットで申込み、テストに落ちたら検定のみを再度払って再受験するという形になります。

出題形式

- 試験時間 40分

- 形式 4択

- 問題数 40問

検定時間には余裕があります。問題を読み込み、比較的ゆっくりやっても25分位でできました。残りの時間は確認に使いましょう。

ペット共生住宅管理士の資格取得理由

マッサンはなぜペット共生住宅管理士を取得したんですか?

「猫にキャットフードを与える」ということについて考えたとき、食べる環境、暮らす環境は大きく影響するということがわかっていたからです。

例えば、猫がいつものフードを急に食べなくなった場合は、フード以外の、音や抜ける風、匂い、汚れ、温度、湿度などが原因の場合もあります。

また、動かない人はお腹が減らないのと同じように、動かなければ食べる量は減ります。なぜ動かないのか。それは家族環境や住環境に影響されてきますよね。

このように猫にとって住環境は非常に大切であると考えていたからです。

ペットを家族として考える、つまりは共に暮らすということですもんね。

犬や猫の顔は人間よりもずっと低い位置にありますから、人だけで暮らしていると気付けないようなことに動物たちは気付きます。こうしたことにも、少しでも気付いて上げられるようになりたいですね。

「動物の食育は住環境も含めてのこと」と考えるようにしたいと思います!

ペット共生住宅管理士の勉強内容

勉強内容は「とにかく読む」。

これだけです。要点を絞り、マーカーを引き、そこだけ覚えておいて、その前後はなんとなく頭に入れておく程度。

基本的な勉強方法と変わりありません。

ペット共生マンションの適正推進ガイドライン

まずはここからスタートすることになると思います。

検定問題もここから多くの問題が出題されました。

ペット共生住宅管理士 理論&実践

こちらからは実践に相当する部分が出題されています。

飼い主のマナーハンドブック

見た目の通りイラストが豊富で、住宅管理士とは関係なくても楽しく学べる内容になっています。

飼育者であれば適切なマナーを学んでおきたいところではありますね。

検定問題はここからも出題されていますが、こちらは普段から使える内容も豊富ですので、日常のマニュアルとしても使えると思います。

3冊もあると、読むだけでもそれなりに苦労しそうですね!

私も建築に関しては素人ですから、うまく要点を学んで検定に臨みました。全てを覚えようとするとパンクしてしまいますから、要点だけまとめて、その前後もなんとなく覚える位でいいのではないでしょうか。

「あの辺に書いてあった」ということさえわかれば、調べればいいですしね。

ペット共生住宅管理士の活用法・メリット

ペット共生住宅管理士を取得してどう活用しますか?

「キャットフードを食べない、食べなくなった」という相談はいつの時代も多いものです。

例えば、飼い主の方がいう「食べない」にも様々な意味があります。数粒しか食べないのか、半分なのか、8割食べるが全部食べずに残すのか。今日だけ食べないのか。昨日だけ食べなかったのか。一週間食べていないのか。

こうした理由をフードだけで説明するということは非常に難しいことです。食と環境は切っても切れない繋がりがあることを知って頂き、少しでも飼い主の方の心配を減らせるようにと活動をしていきたいと思っています。

まとめ

- 日本愛玩動物協会の認定資格

- 最短ですぐ取得可能。費用は20,000円

- 猫の食育を考える上で、住環境も大切な要因のひとつ

ペットと共に暮らすことを考えたペット共生住宅管理士。ペットを飼育する人が増えると共に、共生できる住宅、マンションが整っていくことも期待しています。